亲密关系暴力(IPV)是一项全球重大公共卫生问题。受亲密暴力侵害女性(IPVAW)往往会受到严重的健康伤害和经济损失。“消除在公共和私人领域对所有妇女和女孩的一切形式暴力”已被纳入联合国可持续发展目标。

在暴力场景中,IPVAW施暴者往往无法感受与理解他人的痛苦,甚至表现出更多的愤怒。这种共情缺失的表现是一种社会互动障碍。

那么,这种特殊的情绪反应模式有怎样的内在机制?是否也会表现在面部表情中呢?

基于对此议题的关注,来自西班牙巴伦西亚大学的研究团队结合社会情感功能的社会心理评估与神经科学技术,从面部表情情绪反应模式出发,探究了IPVAW施暴者在暴力情境下特殊的情绪反应模式(Comes-Fayos et al., 2024),这为未来预防亲密关系暴力行为与治疗相关社会情感缺陷提供了理论基础与实践方向。

亲密关系暴力背后的共情缺失

亲密关系暴力(IPV)是指目前或曾经有过亲密关系的伴侣之间发生的心理暴力、身体暴力和性暴力,包括婚姻关系、同居关系或约会关系。根据世界卫生组织的数据,全世界约26%的女性在其一生中至少遭受过一次男性亲密伴侣的严重暴力。近几十年来,研究者投入了大量精力来揭示受亲密暴力侵害女性(IPVAW)的主要风险因素。其中,施暴者的情绪反应失调已被认为关键因素之一。

许多IPVAW施暴者在自我报告中称难以识别和表达自己的情绪,而这种缺陷被定义为“述情障碍”(Romero-Martínez et al., 2021)。此外,研究表明,IPVAW人群的情绪调节能力较差(Marín-Morales et al., 2022),这与他们的负面情绪内化失调有关。因此,IPVAW施暴者在自我感知的痛苦情境中会表现出更多向外部表达愤怒的倾向,且愤怒控制能力有所下降(Sesar et al., 2018)。

这些情绪处理模式也与共情缺失有关。

共情包含理解和分享他人情绪体验的能力,这是促进社会适应的两个相互关联的功能。对于经历负性情绪的人,不充分的情绪反应,无论是缺乏还是加剧,都可能表明无法充分体会他人感受。过往研究表明,IPVAW施暴者对他人的痛苦情绪反应较弱(Comes-Fayos et al., 2022)。因此,共情缺失可以部分解释IPVAW施暴者的行为调节困难和IPVAW风险增加。

这些情绪处理模式也与共情缺失有关。

共情包含理解和分享他人情绪体验的能力,这是促进社会适应的两个相互关联的功能。对于经历负性情绪的人,不充分的情绪反应,无论是缺乏还是加剧,都可能表明无法充分体会他人感受。过往研究表明,IPVAW施暴者对他人的痛苦情绪反应较弱(Comes-Fayos et al., 2022)。因此,共情缺失可以部分解释IPVAW施暴者的行为调节困难和IPVAW风险增加。

情绪解码的重要性

情绪解码是准确识别情绪的能力,是调整情绪反应的第一步,在推断他人的心理状态和帮助调节自己的情感反应方面具有特别重要的意义。它与共情的各个维度有关,如心智化、共情准确性和人际敏感性。

有理论认为,IPVAW施暴者的情感解码缺陷会阻碍对他人语境需求的充分理解,从而对通过和解策略解决冲突的过程产生阻碍(Romero-Martínez et al., 2022)。因此,情绪解码缺陷可能会影响暴力人群的观点采纳,从而降低他们理解他人情绪状态的准确性,导致在回应他人感受时出现困难。

面部表情模仿与情绪障碍

其实,对于暴力人群的情感领域的偏见非常普遍,如低情绪自我认知,高社会期望或故意操纵,但从生物心理社会角度关注其情绪反应的研究很少,特别是对他们面对他人痛苦的情绪反应的评估。

因此,研究者越来越重视将暴力人群的社会情感功能的社会心理评估与神经科学技术相结合,从而获得更直接有效的数据。

H1:相比对照组,IPVAW施暴者在面对暴力受害者时会表现出较少的负面情绪面部表情,并且自我报告较少的负面情绪; H2:较高的负面情绪面部表情的发生率与自我报告更多的负面情绪相关; H3:相比对照组,IPVAW施暴者的情绪解码能力更差,且较低情绪解码能力能预测较少的情绪模仿。

结合社会心理评估与神经科学技术

实验共有103名健康男性被试(55名IPVAW侵害者为实验组和48名普通男性为对照组)。

实验组:IPVAW侵害者是从瓦伦西亚大学的CONTEXTO项目中招募的,这是一个基于社区的干预项目,针对性别暴力而被定罪长达2年的男性侵害者。要求被试无精神或神经障碍,具有西班牙语写作和口语能力。

对照组:通过社交媒体在西班牙瓦伦西亚招募,与实验组有相似的人口学特征(年龄、教育水平、年收入、婚姻状况和出生地区)以及无精神或神经障碍。

结合社会心理评估与神经科学技术进行变量测量:

面部表情测量

面部表情分析系统 (FaceReader)

面部表情分析系统 (FaceReader)

自我报告情绪

离散情绪问卷(DEQ)旨在测量自我感知的特定的情绪。本研究主要测量六种基本情绪(悲伤,愤怒,厌恶,恐惧,惊讶和快乐)。此外,“温柔”也将被考虑,因为它与共情有关。

情绪解码任务(RMET)

RMET是一项面部情绪识别任务,根据照片眼睛区域判断所表达情绪的准确度评估解码情绪的能力(Baron-Cohen et al., 2001)。要求被试观看36张男/女的黑白照片,并从四个表达情绪状态的词中选择最符合照片的一个。最终得分为选择正确的总合。

状态焦虑测量

STAI用于测量特质焦虑和状态焦虑。本研究采用以“状态焦虑”为重点的问卷 (STAI-S)测量。得分范围为20-80分,分为以下几类:“无焦虑/低焦虑”(20 – 37分)、“中度焦虑”(38-44分)和“高度焦虑”(45-80分)。

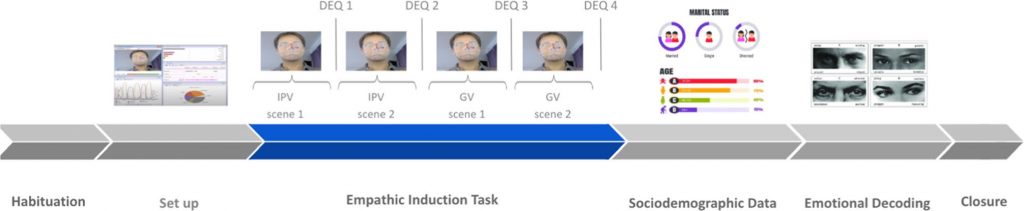

整个实验在实验室中进行,共计2小时(图1)。实验过程分为五个阶段:(1)适应阶段;(2)基线设置:使用FaceReader、STAI记录被试面部表情以及情绪状态基线;(3)共情诱导任务:要求被试分别观看4段以暴力为重点的情绪诱导视频片段,包括2个IPVAW场景(IPV)和2个一般暴力场景(GV),每个场景之间休息1分钟。全程使用FaceReader记录被试的面部表情,并在每个场景结束后完成DEQ;(4)15分钟的恢复阶段,收集社会人口学数据;(5)完成RMET。

施暴者特殊的情绪反应模式

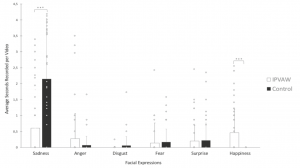

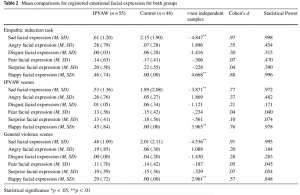

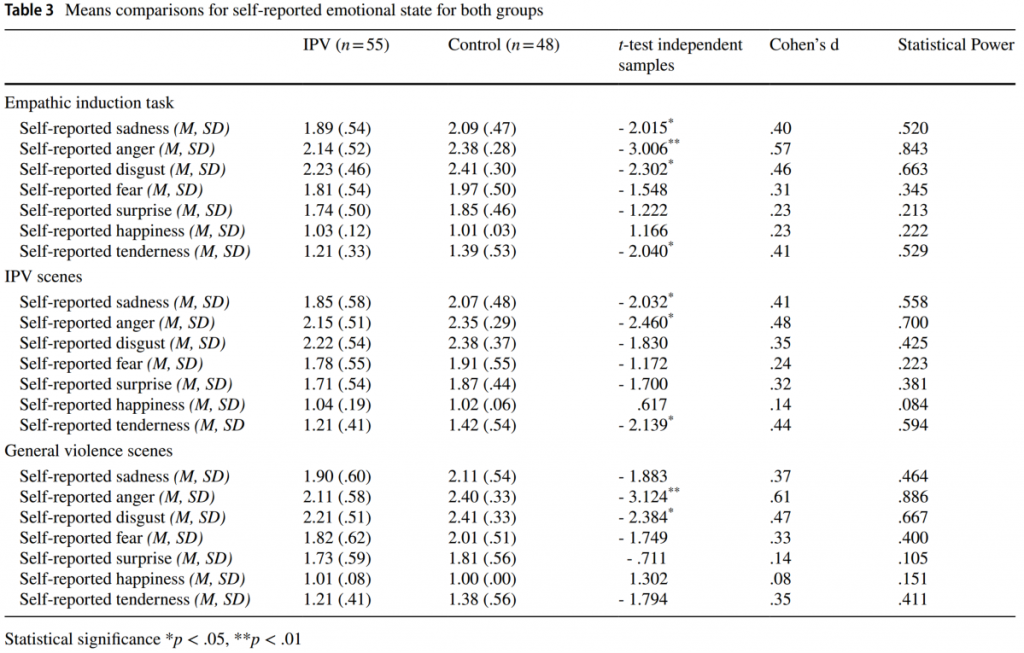

对于IPVAW场景(IPV),两组的悲伤面部表情(p<0.001)和快乐面部表情(p<0.001) 存在差异,IPVAW施暴者在愤怒面部表情也更有倾向性 (p=0.066)。相比对照组,IPVAW施暴者的悲伤面部表情的发生率较低,而快乐和愤怒面部表情的发生率较高。对于一般暴力场景(GV),也有相似结果。相比对照组,IPVAW施暴者的悲伤面部表情的发生率较低(p<0.001),而快乐面部表情的发生率较高(p<0.001; 表2)。

此外,对自我报告的情绪状态与面部表情情绪进行相关分析,结果表明,悲伤的面部表情与自我报告的悲伤 (r=0.228, p=0.022)、恐惧(r=0.228,p=0.022)、温柔(r=0.260, p=0.009)情绪存在显著相关。

此外,悲伤的面部表情与自我报告的悲伤、恐惧和温柔呈正相关,这一结果验证了H2。这一结果表明悲伤的面部表情与共情有关,且强调了悲伤和温柔对于调整情感投入的重要性,可以作为评估与他人负面情绪一致的情感投入指标。

(三)情绪解码对面部表情反应的预测

针对暴力风险因素的干预

本研究通过深入研究IPVAW施暴者的情绪处理模式,拓宽了对适应不良情绪处理作为该人群潜在暴力因素的理解,尤其是面部表情变化与情绪解码关系的探究,具有重要的实践应用价值,为制定IPVAW干预计划策略提供了理论基础。这些策略可能包括提高对不适当情绪反应影响的认识以及对情绪解码能力的干预,重点调整他们的情绪反应并提高情绪解码能力,从而增强社会情感功能以减少IPVAW发生率。

当然,未来还需要进一步的研究来在不同暴力人群样本中复制这些结果,同时采用多模态评估方法,如将肌电图与其他情绪反应的生理指标(如自主神经系统活动)结合使用,并采用整合积极和中性情感刺激的共情诱导任务,这都将更全面地了解不同IPVAW施暴者情绪反应模式的变化。

参考文献

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the Mind in the Eyes” Test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(2), 241–251.

Comes-Fayos, J., Romero-Martínez, A., Lila, M., Martínez, M., & Moya-Albiol, L. (2024). Low sadness and high happiness facial prevalence to others’ suffering in intimate partner violence against women perpetrators: influence of emotional decoding deficits. Current Psychology, 1-14.

Comes-Fayos, J., Blanco-Gandía, M. D. C., Moreno, I. R., RodríguezArias, M., Lila, M., Sarrate-Costa, C., Romero-Martínez, A., & Moya-Albiol, L. (2022). Reduced salivary oxytocin after an empathic induction task in Intimate Partner Violence perpetrators: Importance of socio-affective functions and its impact on prosocial behavior. Psychoneuroendocrinology,137, 105644.

Fanti, K. A., Kyranides, M. N., & Panayiotou, G. (2017). Facial reactions to violent and comedy films: Association with callous–unemotional traits and impulsive aggression. Cognition and Emotion, 31(2), 209–224.

Holland, A. C., O’Connell, G., & Dziobek, I. (2021). Facial mimicry, empathy, and emotion recognition: A meta-analysis of correlations. Cognition and Emotion, 35(1), 150–168.

Marín-Morales, A., Pérez-García, M., Catena-Martínez, A., & VerdejoRomán, J. (2022). Emotional regulation in male batterers when faced with pictures of intimate partner violence. Do they have a problem with suppressing or experiencing emotions? Journal of interpersonal violence, 37(11–12), NP10271.

Romero-Martínez, Á., Lila, M., & Moya-Albiol, L. (2021). Alexithymic traits are closely related to impulsivity and cognitive and empathic dysfunctions in intimate partner violence perpetrators: New targets for intervention. Applied Neuropsychology: Adult, 28(1), 71–79.

Romero-Martínez, Á., Lila, M., Sarrate-Costa, C., Comes-Fayos, J., & Moya-Albiol, L. (2022). Dropout and recidivism are partly explained by emotional decoding and perspective taking deficits of intimate partner violence perpetrators. Aggressive Behavior.

Sesar, K., Dodaj, A., & Šimić, N. (2018). Mental health of perpetrators of intimate partner violence. Mental Health Review Journal, 23(4), 221–239.

Seibt, B., Mühlberger, A., Likowski, K., & Weyers, P. (2015). Facial mimicry in its social setting. Frontiers in Psychology, 6, 1122.