你在逛超市,看到货架上陌生的新产品时,自己的内心活动和及最终的购买决策。而对于购买决策无非涉及到两种:一,购买“新品”;二,购买“老产品”。

当全新的产品并没有让你改变原有的购买习惯及决策,最后你依然选择熟悉的、能够满足自身需求的“老产品”时,相信一定有自己的原因,是否有注意并仔细分析具体是哪些原因决定了自己的消费偏好或购买决策?

这里给大家列举了以下主要可能的原因:

- 从来没有听过、见过该产品;

- 产品的包装不够吸引人;

- 对产品特征不了解,不具备相关知识;

- 已有的购物经验与习惯占据主导地位。

上述四种原因涉及到两个维度:产品和消费者。仔细分析,无论是哪一种原因,都涉及到“产品熟悉度”。那何为产品熟悉度呢?所谓产品熟悉度就是消费者依据自身经验、知识等对产品的主观判断(Giacalone et al., 2015)。

产品熟悉度对消费者的消费偏好(是指消费者对一种商品或者商品组合的喜好程度)有重要影响,同时也折射出消费者对产品的接受度。消费者对产品的熟悉程度越高,能够降低消费者对产品的不确定性,将心理预期与直接的感官感受更好的匹配起来(Borgogno, Favotto, Corazzin, Cardello, & Piasentier, 2015;Deliza & MacFie, 1996)。

众所周知, 问卷或量表是常用的消费者行为、消费偏好、接受度及购买决策的测量及分析方法。然而该方法通常是自我报告的结果,会存在一定的消费者心理偏差(如集中趋势误差:消费者倾向避免使用极端回答等)。已有研究表明,这种现象在亚洲消费者人群中较为显著(Torrico et al.,2015)。

此外,描述产品属性与特征的专业词语也会影响在跨文化研究中对接受度的评估(Yao et al., 2003)。因此,有意识\理性的反应可能并不总是能代表消费者对食物或产品刺激的偏好与选择(Alba & Hutchinson, 1987)。

这表明,传统的自我报告式方法具有无可厚非的主观性,需要更客观化的测量方式来衡量消费者无意识的表现(因为无意识的表现可以揭示出被隐藏的线索),从而能够更好地评估消费偏好及消费者对产品的接受度。

食品熟悉度与感官接受度研究

近期,澳大利亚墨尔本大学农业与食品学院、兽医与农业科学学院的学者们采用Noldus FaceReader 7.1(诺达思面部表情分析系统7.1)等客观化测量工具,结合在线问卷调查法做了一项非常有意思的研究。

该研究是关于食品熟悉度对感官接受度的跨文化效应,以及两种被试群体(亚洲文化背景与西方文化背景)对不同食物刺激的生理反应。在这里先给大家简要阐释该研究中采用的研究工具之一:诺达思的面部表情分析系统。该系统在该研究中用来测量基本情绪(愉快、悲伤、害怕、厌恶、惊讶、愤怒和自然)的强度、情绪效价和唤醒度、头部朝向等。研究内容包括研究一(在线问卷调查)和研究二(测试环节)。以下是部分研究结果:

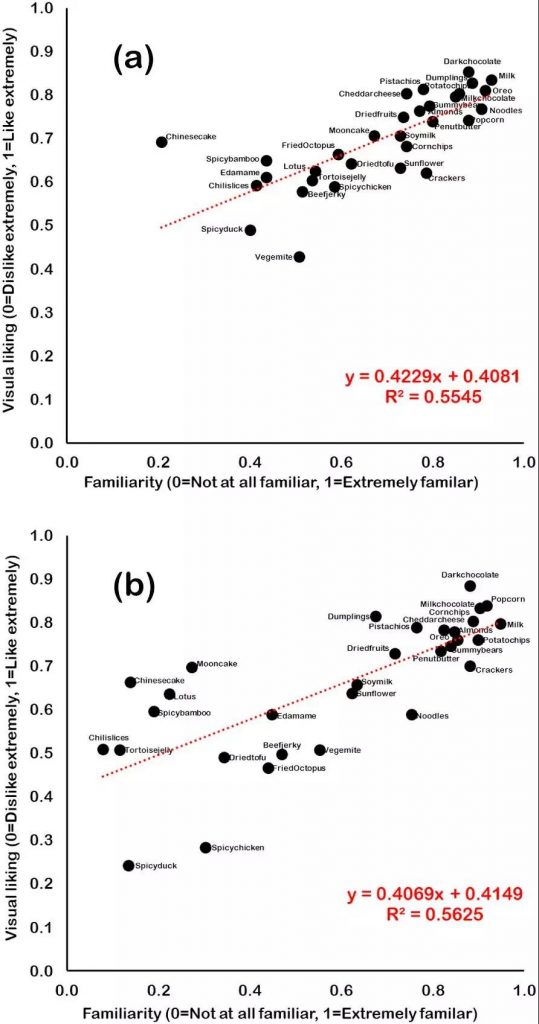

图一是熟悉度对两种不同文化背景被试群体对不同食物刺激材料的视觉喜好度的线性回归分析结果,其中(a)为亚洲文化背景被试群体,(b)为西方文化背景的被试群体。从图一可看出:

第一,随着熟悉度的增高,两组被试群体对食物刺激材料的视觉喜好度也随之上升;

第二,依据线形回归系数可以看出,与西方文化背景(b)的被试相比,亚洲文化背景(a)的被试结果中,熟悉度对食物刺激材料视觉喜好度的影响较强(0.4229>0.4069)。

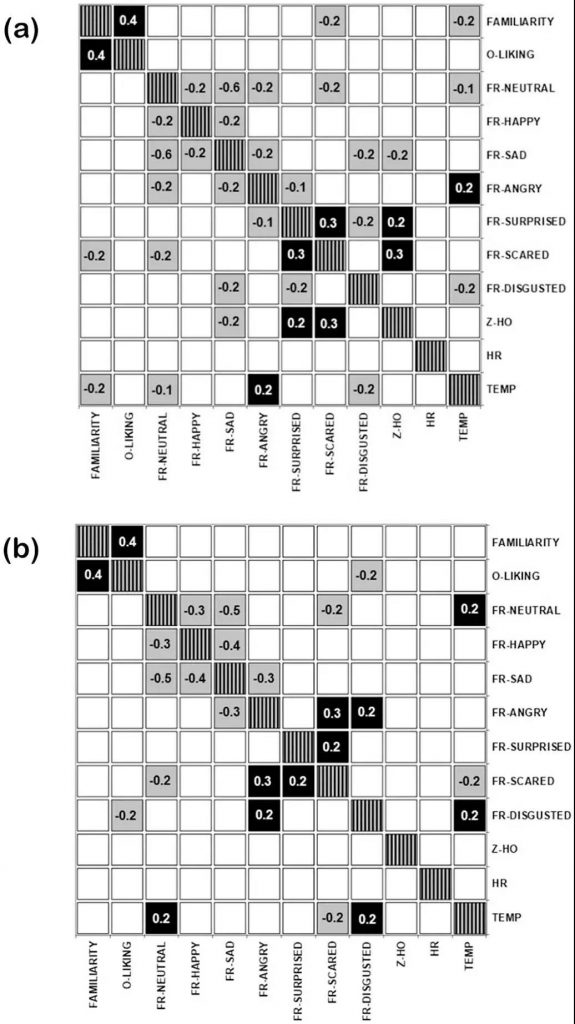

图二是两组不同文化背景的被试自我报告(熟悉度、总体喜好度)数据、面部表情数据和生理反应数据的Pearson相关系数矩阵。其中,(a)代表亚洲文化背景的被试群体;(b)代表西方文化背景的被试群体;Oliking为总体喜好度,FR为面部表情分析系统,Z-HO为头部朝向,HR为心率,TEMP为温度。以上这些数据用来评估线性相关。此外,黑色方框代表正相关,灰色方框代表负相关。从图二可得知:

第一,对于西方文化背景的被试而言(b),对食品的不喜欢程度(较低的喜好度评分)与面部表情中的“厌恶”这一情绪显著相关;

第二,对于亚洲文化背景的被试而言(a),较高的温度值与较低的熟悉程度、较低的厌恶情绪以及较高的愤怒情绪相关。

研究结论

结合其它研究数据,该研究最终得出以下结论:

- 食品的熟悉度在食品的快感评价(9分快感标度法,是产品接受度检验的常用方法,目的是为了确定消费者对一种或多种产品的喜爱等级)中发挥着重要作用,对产品的接受度有重要影响;

- 在线问卷调查与测试结果均表明:产品熟悉度与对食品的喜好度呈正相关;

- 产品的接受度评价结果存在文化差异,不同文化背景的被试对食物刺激的生理反应有所不同。

启示:研究结果弥补了传统感官评价仅通过被试自我报告方式获取结果的缺陷(心理偏差等),有利于基于感官评价和生理反应数据更好地了解消费者对产品的接受度。对企业来说,最重要的是如何提高消费者对产品的熟悉度及进行接受度检验,改进产品,从而提高消费者对产品的接受度,这需要企业与研究人员共同努力。

参考文献

1、Alba, J. W., & Hutchinson, J. W.(1987). Dimensions of consumer expertise. Journalof Consumer Research, 13(4), 411–454.

2、Borgogno, M., Favotto, S., Corazzin, M.,Cardello, A. V., & Piasentier, E. (2015). The role of product familiarityand consumer involvement on liking and perceptions of fresh meat. Food Quality and Preference, 44, 139–147.

3、Damir Dennis Torrico⁎, Sigfredo Fuentes,Claudia Gonzalez Viejo, Hollis Ashman, Frank R. Dunshea. (2019). Cross-culturaleffects of food product familiarity on sensory acceptability and non-invasive physiologicalresponses of consumers. Food ResearchInternational, 115 (2019) 439–450.

4、Deliza, R., & MacFie, H. J. (1996). Thegeneration of sensory expectation by external cues and its effect on sensoryperception and hedonic ratings: A review. Journalof Sensory Studies, 11(2), 103–128.

5、Giacalone, D., Frøst, M. B., Bredie, W. L.,Pineau, B., Hunter, D. C., Paisley, A. G., Jaeger, S. R. (2015). Situationalappropriateness of beer is influenced by product familiarity. Food Quality and Preference, 39, 16–27.

6、Torrico, D. D., Wardy, W., Pujols, K. D.,Carabante, K. M., Jirangrat, W., Scaglia, G., …Prinyawiwatkul, W. (2015).Cross-cultural consumer acceptability and purchase in-tent of forage-finishedrib-eye steaks. Journal of Food Science,80(10), S2287–S2295.

7、Yao, E., Lim, J., Tamaki, K., Ishii, R.,Kim, K. O., & O’Mahony, M. (2003). Structured and unstructured 9-pointhedonic scales: A cross cultural study with American, Japanese and Koreanconsumers. Journal of Sensory Studies,18(2), 115–139.