说明:本研究报告为中国传媒大学新闻学院暑季学期“大数据与用户心理研究工作坊”实践成果,原标题为《外显态度的中外对比研究:以迪士尼真人电影<花木兰>预告片为例》,为保证学术严谨性,本文尽量保持原文特色,干货为主,字数微多,还请耐心阅读。其他小组研究成果也将陆续发布,敬请关注。

1998年,改编自中国乐府诗《木兰辞》的迪士尼动画电影《Mulan》曾获得全球关注,2019年7月8日,迪士尼动画公司再次发布电影《Mulan》预告片,真人版由中国演员刘亦菲主演,将于2020年春季上映。

预告片发布后引起各国网友热议,国外多位知名博主在视频平台油管上传观看预告片时的反应视频,不少国外博主被感动到流泪;国内网友则通过网络社交平台微博对该预告片展开讨论,针对电影改编中的文化传播(如服饰、妆容等),部分中国网友表示失望。

中外观众对这部电影预告片截然不同的态度反应,使其成为典型的跨文化传播研究案例。本文比较中外观众观看该片预告片后外显态度的差异,对研究西方国家对中国文化的刻板印象,以及中国文化向西方传播时发生的文化折扣、文化转换等问题进行探讨。

研究结果

FaceReader表情分析系统是目前用于识别和评价表情的研究方法中最具代表性的一种,可自动识别“高兴”(happy)、“惊奇”(surprised)、“害怕”(scared)、“悲伤”(sad)、“生气”(angry)和“厌恶”(disgusted)等6种基本表情和中性情绪(无表情)。本研究按照点击量排名,在国外视频网站上选取排名靠前的43位博主的“花木兰预告”反应视频,对其进行面部表情分析。本研究对视频资料进行了剪辑和遮挡处理,以确保视频时长与预告片时长保持一致,均为1分30秒;且视频中只有一个清晰可见的人脸,以便软件进行识别分析。在排除人脸清晰度、识别效果等因素后,最终获得28个有效样本。

此外,本研究还基于海量大数据分析平台,抓取微博话题“花木兰预告”下热度最高的三条微博及其评论,分析国内受众的外显态度。其中,博主“守望好莱坞”微博评论9948条,获取有效数据9381条;博主“fashionwear”微博评论6719条,获取有效数据6041条;博主“新浪娱乐”微博评论3717条,获取有效数据3481条。共获得有效数据18903条,样本具有较强代表性。本研究对所得数据进行词频的统计,分析高频词汇及不同词性分类下的高频词汇,并尝试对其特征进行总结,对原因进行解读。

1、国外博主面部表情特征分析

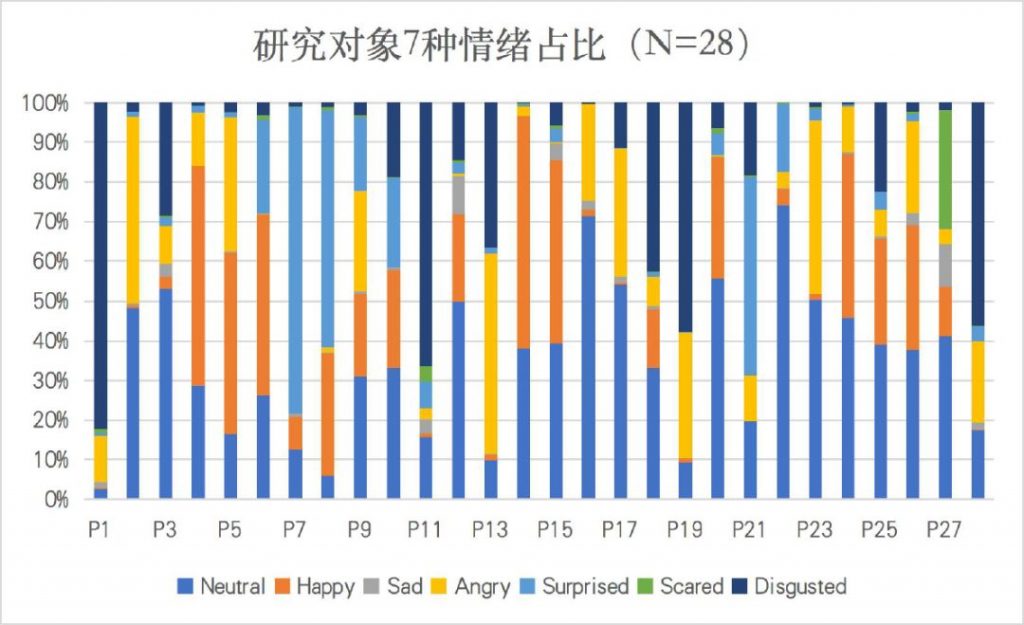

如下图所示,在六种表情中,出现频率较高的是“高兴”,“生气”,“惊奇”和“厌恶”,而“悲伤”和“害怕”出现频率很低,除此之外,没有任何情绪偏向的中性表情出现的频率也较高。

(1)多数观众表情类型丰富且变化明显

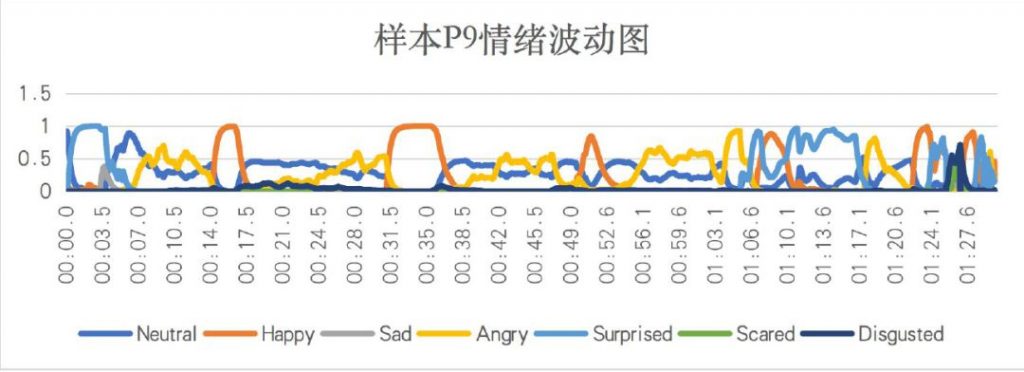

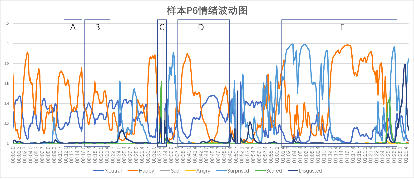

在28位网友中,有19位网友表情丰富且变化明显,占到总数的三分之二以上。这些网友均出现了三种以上的表情,且每个表情的数值都有显著的变化,没有出现某一表情长期存在且数值基本不变的情况(如图3);另有9位网友面部表情较单一且变化细微,只出现了三种及三种以下的表情(如图4)。

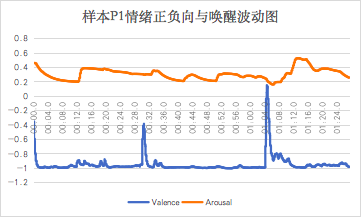

(2)观众正负向情绪分化,与预期有差距

同时,12位网友观看视频过程中,正向情绪持续时间较长,这些情绪多来自于“高兴”“惊奇”的表情(如图5);16位网友观看视频时,负向情绪时间持续时间较长。这些负向情绪多来自于惊奇,厌恶和害怕的表情(如图6)。

面部表情分析结果显示,28位网友中负向情绪持续时间较长的人居多。但是,表情不能作为衡量外显态度的唯一标准。除了表情,网友对于真人电影《花木兰》预告片的态度还通过语言和肢体动作表现。人脸识别软件对于表情细微变化的节点可以作出即时反映,但对于情绪本身的识别则会出现误差。鉴于人脸识别系统自身存在局限性,结合反应视频来看,这个结果与实际情况存在一定偏差。如在对样本11进行实验时,情绪基本表现为较高的“厌恶”,但是结合对样本语言、动作等的实际观察,认为样本实际表现的情绪更偏向于正向,而非“厌恶”这一负面情绪。同时,由于“惊奇”这一表情的正负向不定,面部识别系统在识别过程中常常将这一表情归纳为负向情绪,但实际上观众的惊奇表情多是看到电影中精彩的片段而出现的惊喜,应当归纳为正向情绪。因此,结合实际得出结论,多数外国网友对于真人电影《花木兰》呈现出较为正向的态度。

当然,也有部分外国网友确实对这部电影持负向态度,分析可知,出现负向态度的原因与这部电影的背景有关。此次拍摄的真人版《Mulan》改编自迪士尼公司1998年推出的动画电影《Mulan》。这部动画电影在当年获得了巨大的成功,作为第一个登上西方舞台的中国公主,花木兰成为了西方人家喻户晓的经典形象,这部电影也成为很多影迷心中的经典。因此,部分动画影迷对于真人版的《Mulan》怀有一定的抵触情绪。一部分是在电影拍摄之初就存在,一部分则是观看预告片时发现与动画版不符而产生的。例如很多外国网友评论,原版动画电影中的配角“木须龙”为何不见了、木兰唱歌的片段为何没有呈现,YouTube博主@GraceRandolph表示:

“less music and no ‘Mushu’ …… it needs the music……how you have done in the old movie, and you are not gonna show it, I think it is a mistake”(相比原版动画)更少的音乐且没有木须龙(我认为是不合适的)……这部电影需要木兰自己唱歌的片段,如果你不展现这一片段的话,我认为这是个错误。

由此可见,外国网友在观看预告片时出现的负向情绪及“生气”,“厌恶”等表情,很有可能与真人版电影对动画版电影的还原度不够有关。

(3)表情变化契合内容情节,具有高度一致的变化节点

外国网友在观看预告片时大多表情丰富且变化鲜明,反映出他们观看预告片时的心情是非常激动的。同时,预告片的剧情内容是影响网友表情的重要因素:

A:11秒至13秒,花木兰的妈妈告诉她媒婆为她寻了一门好亲事的时候,多数观众高兴或惊讶程度明显升高。

B:16秒和22秒, 花木兰爸爸出场,告诉她“这是对家族最好的安排”,呈正向情绪的观众高兴程度明显升高,呈负向情绪的观众生气程度明显升高。这反映出,当具有封建色彩的“一家之主”出现时,外国观众情绪明显呈现负面波动,原因是他们对于这封建式的父权压制感到不满和不能理解。

C:32秒至33秒,出现了迪士尼字幕,观众表情以中性为主。

D:37秒至50秒,分别出现了妆容夸张的媒婆、花木兰练功场景及花木兰的妆容,这段时间内,多数观众表情的高兴,惊奇和厌恶程度有所升高,其中以高兴居多并且发出由衷地感叹。

E:1分之后,预告片剧情内容展现宏大的战争场面,花木兰骑马射箭、空中翻转,多数观众表情的惊奇和高兴程度有所升高,同时会激动的直呼“oh my god!”(我的天啊!)“It looks so awesome!”(这看起来太了不起了!)。结合网友在观看之后做出的解释可知,外国网友对于这个场景感到十分震撼,认为这些剧情充满了中国元素。

在外国网友眼中,制片方在真人版《Mulan》中选择了中国演员,同时对中国历史文化做到了极大程度的还原,是一种非常尊重当地文化的行为,且预告片中所呈现的中国元素非常地道(图8)。

在1分20秒,花木兰说出那句经典台词“It is my duty to fight.”(我的职责就是战斗)时,观众的表情出现较大波动,甚至情不自禁留下了眼泪。分析可知,外国网友的感动在于观看真人电影时内心唤醒的动画电影曾经留给他们感动。这份感动不仅是感觉层面的,更多是精神和价值观层面的。在动画电影播出后,花木兰“替父从军”的孝心和家庭责任感常常被西方父母用来教育孩子。

而随着时代变迁,真人电影《Mulan》预告片中强调的不仅仅是孝心和家庭责任感,西方国家的“女权主义”思想、“个人主义”思想在其中更为突出,弱化了花木兰“替父从军”的真实原因,将她塑造成为了由于不想嫁人而选择从军的新时代为命运抗争的女性形象。这一点无疑是迎合了西方当下主流的价值观,十分讨巧。但是对于中国观众而言,这种借由中国故事传达西方价值观念的做法是令人不满的。这也反映出了全球文化传播中的“文化折扣”问题。由于认知和接受的偏差,花木兰故事的核心价值并未能被很好的挖掘和展现,关于这一点,我们将在下一部分通过微博数据挖掘来进行详细说明。

2、微博评论数据挖掘分析

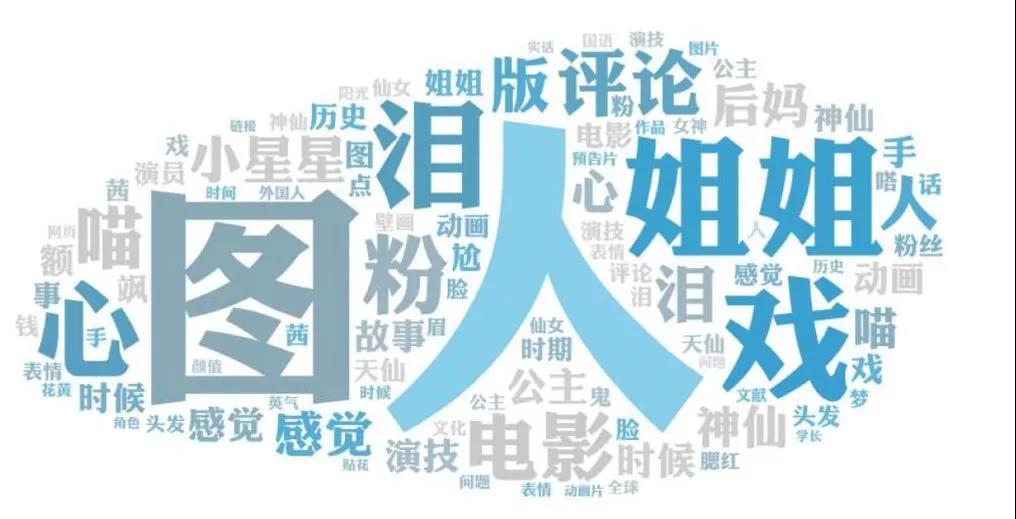

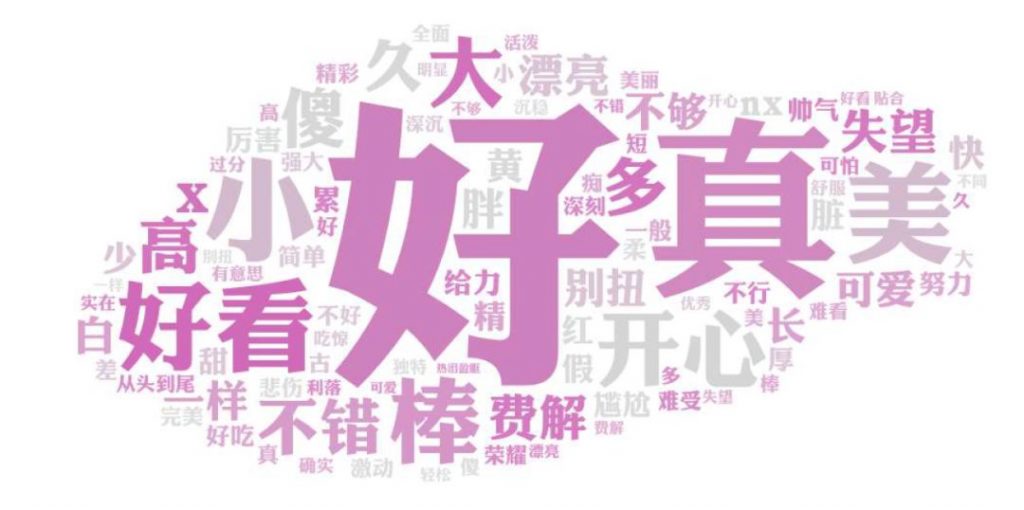

借助海量大数据分析平台的挖掘工具,研究对获取的网友评论按照词性进行了分词和词频统计处理。本研究目的在于分析中国受众对于“花木兰预告”的观点和态度,故选择其中的名词和形容词进行分析,将词语按照出现频次进行排序,然后选择频次排名前100的词语作为分析对象,得到以下结果。

(1)名词分析

A.演员是讨论焦点,对影片期待较高

三条微博的评论高频词中都出现了“人”,有两条微博评论的高频词中出现了“泪”,结合实际内容发现,“泪”大多数是出自评论中的“哭脸”表情符号,转化为文字后则变成“泪”字。而含有这个表情符号的评论大多为对电影表现极大的期待,例如“迪士尼第一部女超英电影来了!!!!!![泪][泪] [泪][泪]”,“哇呜呜呜呜终于等到你,还好我没放弃[泪]”。

B.粉丝表现突出,关注点趋向多元化

三条微博中,演员刘亦菲的粉丝均进行了大量留言,故聚集了许多正向评论。这些内容集中在对刘亦菲的外貌、演技、妆容等方面的评价。正向的评价主要涉及对刘亦菲“神仙颜值”的夸赞以及对刘亦菲作为中国的第一位“迪士尼公主”演员的骄傲;而负向评价集中于刘亦菲的妆容、服饰、演技等。

在博主“守望好莱坞”的微博评论下,网友表现出较为多元的关注点,包括主演刘亦菲的外形、演技、扮相、气质,电影的设定如故事背景、武打场面和家族角色,文化和历史层面的因素等。网友的讨论主要围绕主演刘亦菲展开,出现了 “天仙““姐姐”等高频词。

在博主“fashionwear”的微博评论区中,网友虽然表现出多元的关注点,包括了演员、场景、角色等维度,但是也出现了更加具有针对性的内容。刘亦菲在剧中的装扮,尤其是预告片中出现的“仙娥妆”,引起热烈的争论,涉及到对花黄、桃花、腮红、贴花以及发型的讨论。

博主“新浪娱乐”的微博评论中,除了与前两条微博相似的关注点外,更表现出对于主演刘亦菲的演技和电影剧情的关注。其中,“演员”“演技”等词频繁出现,网友的讨论往往也围绕着主演刘亦菲展开。除此之外,从博主“新浪娱乐”的高频词“粉”可知,该条微博的许多评论内容也围绕着粉丝话题展开。

(2)形容词分析

A.正负评论分化,妆容成为讨论焦点

博主“守望好莱坞”微博评论中,网友对于预告片的态度存在两种方向。从词频分析可知,对预告片呈喜爱态度的评论内容占据多数,但也不乏对预报片内容表示不满的。较为高频的“费解”“别扭”“尴尬”体现出中国网友对于此预告片的负面感受。所统计的形容词涉及多个方面,如剧情、妆容、演员等,其中对演员的外貌描述较为突出。

B.中国观众预期不同,文化折扣明显

虽然在词频统计中,正向词汇明显多于负面,但是在观察三条微博评论区下按照热度排列的评论后可以发现,负面评价观点十分突出,也对应了词频统计中如“尴尬”、“别扭”等的负面高频词。以按照热度排列的前50条评论为例,负面评价分别占据了10条、14条和12条。结合词频可以总结出,负面评价的内容主要包括了刘亦菲的仙娥妆、刘亦菲的卷发造型、刘亦菲的演技。剧中场景的设置如福建圆形土楼的取景、预告片使用的语种,以及“中国故事+西方内核”的文化层面也是引起争议的主要方面。体现出迪士尼对花木兰故事的讲述并没有与中国观众的内心预期达成一致,也可以说西方影业在讲述中国故事时存在“文化折扣”。

通过分析可以看出,持负面态度的网友内心预期主要是:希望真人电影能够真正体现中国的传统文化,符合中国的历史和文化要素,以《木兰辞》为基础,讲好中国的故事。负面评论对于影片中的人物妆容和以福建土楼为代表的场景,甚至是预告片所使用的语言(英语)均产生了质疑。“外国人对中国古代的妆容和服饰是不是有什么误解……”、“木兰辞是北魏民歌,木兰同学是地道北方人,搞到福建土楼去了实在是有点说不过去。”、“老外眼中的中国风总是味道不对。”《花木兰》真人电影是迪士尼影业首次选择中国女星讲述中国故事,这对于中国观众来说意义非凡,因此电影能否真正还原历史和体现中国文化精髓很大程度上决定了中国受众对于电影的态度。

负面评价认为影片没有符合预期,实际上也就是对于影片的“还原度”产生了质疑,“还原度”低给中国受众带来了明显的情感落差。评论区中对于“还原度”出现了两种不同的衡量标准,从对于刘亦菲妆容的争议中便可见一斑。支持者认为“可能很多人没看过原版动画。图一是很好的还原了动画里被迫相亲特意画的妆容”,反对者则认为“看到评论里都将自己的审美凌驾于史实之上也是可笑极了”。两种不同的评论态度体现出了中外观众对于木兰这一人物已经产生了两种不同文化立场的认知:以中国传统文化为衡量标准无可非议,但以2009年迪士尼出版的动画电影《Mulan》作为衡量真人电影的标准,已经成为西方观众用自己的文化视角来看待和讲述中国故事的方式。

总结与讨论

研究结果显示,多数观众表情类型丰富且变化明显;正向情绪居多,负向情绪较少;观众表情变化与预告片内容紧密相关,且具有高度一致的变化节点;中国网友评价中粉丝特征明显,以正向评价为主,网友表现出较高期待;虽然对预告片的评价正向数量占多,但负向评论观点突出,讨论焦点是电影主演刘亦菲,讨论主题趋向多元化;中外观众心理预期不同,文化折扣明显。

通过对对数据结果的进一步分析,本研究认为,中外观众外显态度存在明显差异的原因有以下几点:

(1)演员关注点

中国的观众评论中粉丝特征明显,导致许多网友对演员刘亦菲赞同度高,认为她长相美丽。如何抛开粉丝评价,普通网友对刘亦菲的评价则呈现出较突出的负面态度,认为刘亦菲演技不佳,对造型和妆容感到不适。

外国网友同样对演员表现出较高关注度,但与中国网友不同的是,外国网友对于刘亦菲知之甚少。因此,抛开了粉丝滤镜,外国网友对刘亦菲的关注更集中于她在电影中的表现以及她对角色的塑造上。相较于中国网友对刘亦菲容貌的夸赞,外国网友很少对刘亦菲做出“美丽”的评价,他们对刘亦菲的夸赞更多在于她将花木兰塑造出了英姿飒爽,英勇善战的形象,同时称赞她“恰到好处的表演”和“表情上的细微变化”,认为她的表演十分动人,演出了他们心中的花木兰。

(2)剧情还原度

外国网友对预告片态度评价很大程度上来自于真人电影对原版动画电影的还原度。真人电影在故事情节上基本延续了动画电影的设定,同时在一些拍摄场景上努力与动画电影保持一致。很多画面情节也确实呈现出了极高的还原度,使得外国网友在观看预告片时能从中看到动画电影的影子,引起外国网友对真人电影的好感。

中国网友同样注重剧情还原度,但中国网友的评判标准则是《木兰辞》中的故事背景,且更注重对历史细节的还原。但预告片中的福建土楼、战争、女巫角色等被许多观众指出不符合《木兰辞》的史实。因此,这成为中国网友表现负向态度的原因。

中外观众态度差异产生的原因可以归因于文化背景和心理预期的不同:外国观众对于预告片的评价标准是1998版迪士尼出版的动画电影,而中国观众的标准则是中国传统文化中的《木兰辞》;外国观众对演员的期待是“how could a fighter she is or how a wonderful person she is(她能成为什么样的英雄,她能成为什么样优秀的人)”,但是中国观众对于演员的期待更加倾向于“how attractive Mulan is(木兰这一角色的长相是否有吸引力)”。

(3)历史文化呈现

真人电影《花木兰》作为迪士尼制作的电影,其中表现出的“中国文化”贴近外国受众固有认知甚至是偏见。预告片中对花木兰的生活环境、服饰妆容,以及中国古代战争场景有鲜明的展现。对于不了解中国历史文化的外国网友来说,预告片中呈现的中国元素符合他们对中国文化的一贯认知和印象,因此他们表现出较高的认可与满意度。

但是,对于中国网友而言,预告片中的语言为英文,这引起了部分中国观众的不满;木兰的妆容、服饰客观上并不符合中国文化的实际情况,场景呈现也多有错乱,这导致许多中国网友感到不满,从而呈现出负向态度。

(4)价值观传递

真人版《Mulan》在原本“替父从军”强调孝心爱国的价值观层面上,又增加了女性不甘嫁人的安排而选择为命运抗争的女权主义价值观念。使得花木兰的形象从简单的孝子英雄变成了既热爱家庭、肩负家庭责任,又敢于抗争、手握自身命运的符合新时代认知的女性形象。由此传递出内涵更加丰富、具有时代性的价值观念,得到国外网友的普遍接纳。但这种对中国传统文化进行的西方价值观式的改造,如将中国传统孝道修改为木兰自我价值的实现,同样也让部分中国网友感到不适。

同时,中西方文化差异也带来观众的不同认知。观察外国网友的反应我们可以发现,当预告片中木兰父亲出现并告诉木兰嫁人是“对家族最好的安排”时,部分外国网友对此表示不解,甚至是不接受的态度。这就体现出中外文化差异带来认知不同。外国网友无法理解中国传统封建社会的父系权威,由此对预告片中的一些内容表现出负面态度。

制作方在塑造自己认为的理想形象的同时,也在刻意凸显放大“中国元素”,不断塑造、展现自己眼中的“想象的异国”形象:1998年动画版电影以烟火天安门、长城佛洞、仕装宫女为背景,真人版“Mulan”画着唐妆、生活在“福建土楼”……充满异域风情的视觉碎片被拼接在一起,夹生又奇特的刻板东方文化大餐满足了西方观众的猎奇心理。此外,中国传统儒家“孝”元素被一定程度保留,并转化为西方式的父女亲情;与“亲情”类似,木兰故事中的“英雄”、“战争”等人类文化共有的“母题”元素没有被弱化和消解,但儒家思想的另一内核——“忠”则被文化过滤,木兰不再为了报效国家而上战场,更多地是证明自己的能力、实现自我的价值,这种对于人的发展和自我实现的重视正是美国精神的核心。

总体来看,迪士尼制作的真人电影《Mulan》被认为是一次较好的中国文化“被动输出”,中西合璧的“Mulan”由传统的东方女孩变成了迪士尼的重要文化符号之一,这也成为中西方文化转换的典型案例。虽然该故事立足于中国历史文化背景、取材于中国传说,但在文化、情节、价值观呈现方面有诸多西式改造,主人公“Mulan”与其说是中国传统乐府诗中的忠孝之女,不如说是探寻如何找寻真正自我的真谛,迫切想要实现个人价值的“迪士尼公主”,木兰的自我觉醒和自我实现的过程,将美国的个人主义价值观体现的淋漓尽致,通过不同文化的协商,“Mulan”实现了将中国文化西方化继而全球化的目的。

在当前的中国对外传播实践中,如何讲好中国故事,如何传输中国文化,《Mulan》这部电影为我们提供了一个恰当的分析样本,本研究从中外观众的接受心理角度所做的分析讨论,希望能为我们提供有益的启发与思考。

研究小组成员

徐小淯 2016级传播学专业

廖月珩 2016级传播学专业

谢欣然 2017级传播学专业

黄楚涵 2016级传播学专业

指导教师:陈锐

致谢:本研究所用FaceReader分析软件由中国传媒大学新闻与传播心理实验室提供,海量大数据分析平台为微博数据抓取和分析提供支持。