迪皮卡-帕特尔(Deepika Patel)与我们分享了她对社会结构的研究。在格罗宁根大学(GELIFES)攻读博士学位期间,她使用多种测试范式详细研究了大鼠的行为。

群居生活的一个主要特征是在资源竞争中建立支配关系。由于个体间互动的自然结果,争夺高位往往伴随着社会冲突,这可能是导致压力相关精神病理学的慢性压力源。

动物在群体中共同生活,其等级结构包括优势雄性、劣势雄性和从属雄性。根据多项研究,这可能会诱发慢性从属性社会压力[1]。

与动物界相比,人类的社会支配结构更为复杂。从社会经济地位(SES)方面来看,阶梯式下降会增加心血管疾病、中风和精神疾病的风险[2,3]。

由于人类同时生活在多个社交网络中,因此很难衡量支配地位对人类的真正影响[4]。因此,在动物模型中研究社会结构中支配地位高低的后果,对于了解等级地位对我们福祉的影响非常重要。

因此,我们研究了生活在群体状结构中的野生型格罗宁根大鼠(WTG)的不同等级对大脑和行为的影响。具体来说,我们重点研究了群居期间长期暴露于社会压力下的行为、生理和神经生物学指标。

大多数啮齿类动物都是群居动物,它们按等级聚居在一起。有几种特征明确的方法可用于测量啮齿类动物的社会支配地位[5]。例如,争斗行为通常被用作确定支配地位的标记。

在我们的实验中,我们使用的是野生大鼠,它们的祖先是在野外捕获的,并在我们的实验室中进行了多代繁殖。特别是在社会领域,它们似乎拥有丰富多样的行为特征,而且在攻击性方面也表现出个体差异性[6]。

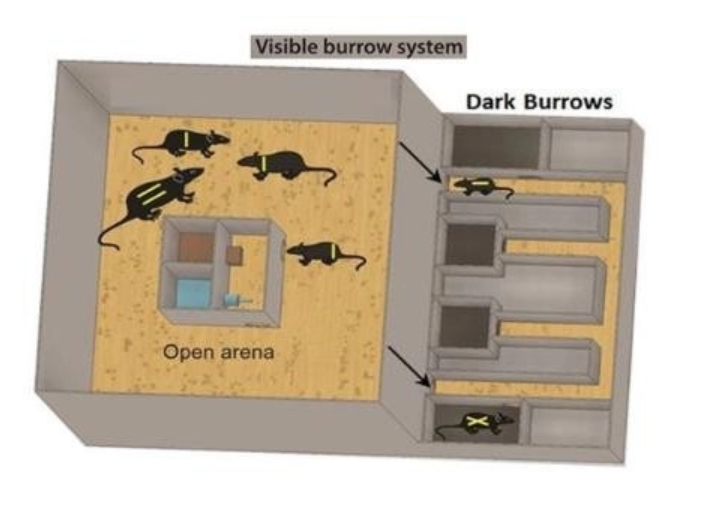

为了在雄性 WTG 大鼠中建立社会等级制度,雌雄大鼠被共同饲养在一个称为 “可视洞穴系统(VBS)“的群体状结构中3周。VBS是一个包含连续黑暗洞穴和具有昼夜节律光照的栖息地。

使用连接到运行诺达思的多视频录制软件(Media Recorder)的计算机上的摄像机对VBS进行全天候监控。使用诺达思的行为观察记录分析系统(The Observer XT)对争斗行为进行评分,来评估群体之间等级制度的形成和维持情况。通过对陌生雄性入侵者的争斗行为进行评分,来验证雄性的统治地位。

行为观察结果表明,雄性WTG大鼠明显形成了社会等级制度。优势雄鼠对从属雄鼠和入侵雄鼠表现出攻击行为,而从属雄鼠则表现出防御和社会回避行为。

压力易感性的第一个迹象可能是个人行为的变化[8]。因此,我们对VBS饲养的雄性大鼠进行了行为测试,包括社交回避、旷场和高架十字迷宫焦虑行为测试。

我们使用诺达思的动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)分析了这些行为。这些测试的数据并未显示出对照组、从属组和优势组个体之间存在任何显著差异。不过,我们确实观察到,从属个体在黑暗洞穴中躲避优势鼠的时间最长。

VBS饲养中动物所承受的社会压力反映在各种生理和神经元变化上。在 VBS饲养的大鼠中,支配者和从属者的体重和脂肪量都大幅减少,而肾上腺则增大。

此外,我们还研究了显性和隐性雄性大鼠多个脑区中参与树突棘重塑的蛋白质(p-cofilin/cofilin 蛋白质比率)。结果发现,从属大鼠和优势大鼠的蛋白质比率都较高,尤其是在内侧前额叶皮层和杏仁核区域。这与从属鼠的行为灵活性增强以及优势雄鼠的杏仁核攻击行为增强有关。

虽然动物的社会压力似乎更大,但可视洞穴系统诱导的慢性社会压力似乎并不影响雄性 WTG 大鼠的一般焦虑。尽管WTG大鼠的生理和神经生物学对社会压力有强烈的反应,但它们在行为上似乎对社会应激的负面影响有很强的抵抗力。

为了观察 WTG大鼠对压力的不同行为反应,可能需要更敏感的行为范式。未来使用VBS进行的研究有助于通过将社会地位作为要素来研究个体对压力的易感性差异。

生活在社会群体中的同类个体所经历的一些常见的特征是欺凌、家庭暴力和从属关系。这些都可以在实验室环境中成功模拟,并有助于研究社会压力的行为、神经和内分泌相关因素。

最后,将大鼠饲养在半自然环境中会产生很大的个体等级差异,这使其成为研究个体社会等级差异的潜在机制以及高低等级在健康和疾病中潜在作用的一个重要模型。